|

“我们抗议该省当局不能使煌煌上谕受到尊敬;我们请求他们嗣后能采取适当的方法去制止这些敌视的运动。此外,如果从文体和措词来推断,我们认为大多数的文件,并非出于一般平民,而系出自受过教育而且具有上流社会地位的人之手。此项犯罪者,不论各种地位,都绝对需要加以惩罚,以为社会警惕。”

抗议书同时被送往各国驻京使节,以冀向朝廷施压。抗议的效果,是十月底逮捕了长沙的几名书商,但随即在周汉的活动下,又以证据不足为由释放。印刷反教书籍的书版,也从书局转移到了周汉的居所。

针对地方当局的消极抵抗,德使巴兰德十一月直接将搜罗到的反教文件送到了总理衙门,要求总理衙门设法严禁。随后,张之洞接到了总理衙门的电报,令其严禁反教匿名揭帖,严惩周汉。英国政府亦命其驻华公使向总理衙门提出政府照会性质的抗议,要求严惩周汉及相关之人,并称:英国政府认为此项事件极其严重,假如中国政府忽略而不予以惩罚,此后再发生教案暴动,中国政府需负担全部责任。

总理衙门于压力之下,一面向各国保证必将采取有效措施,一面分别行文给南北洋大臣及地方督抚、将军,命嘱他们严厉查禁销毁反教文件,追究造谣惑众之人。

京城急于消弭事端,湖北张之洞方面却另有顾虑。张在十二月给总理衙门的回复电报里说(作者注:为便于阅读,对原文作了通俗化处理,下同):

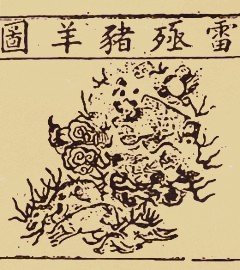

“周汉此人素来喜好攻击诋毁洋教,编著歌谣图书极多,刻字铺不肯替他刻印,他就让儿子们都去学刻印,专门刻诋毁洋教之书,刷印了数十万本,托人去各省分送。……导致许多民众相信教堂真有各种残害之事,各地痞匪趁机闹事酿成教案。各国领事多次照会,地方政府不遗余力多次查禁。但旧本才毁,新本又出。请湖南官绅婉劝也全然无效。……据查,此道员性情迂腐,在湖南颇有名望。长沙三大书院对其颇为推重,代其传播之人极多。该道员对刊布反教书籍的事情供认不讳,并声称不怕死。其人颇有血性又不明事理,以为自己此举乃万世不朽之事业,所以禁、劝俱对其无效。湖南地方官吏对其无可奈何。该道员素以崇正黜邪、杀身报国为己任。若施以刑罚严办,恐有碍政体,且可能激愤湖南无知民众酿成事端。”

故而,张之洞建议朝廷将周汉调往甘肃或者新疆任职——“彼处荒僻,无教堂可闹,自不能生波矣!”

此建议随后被总理衙门驳回,理由是英、德等国公使催促甚急,而且一者调职甘肃周汉自己未必肯去,再者周汉目前是闲居道员,调任甘肃,反会给洋人造成不但不惩处元凶反加以任用的印象,恐更生枝节。

朝廷希望张之洞雷厉风行处理周汉,张的抗拒态度却非常地坚决。1892年正月,张复电总理衙门,声称:“湘鄂两省无知士绅,称赞周汉歌谣者甚多。仓促重办周汉,必然酿成事端。憎恶洋教者已经查明,长沙省城共有教民七十余家。此前扬言,若周汉获罪,即会将此七十余家教民悉数杀害。假如酿成此等变故,后果将不堪设想。”同日,张之洞还给李鸿章发去了一封电报,内称:“湘鄂两省赞成周汉歌谣者,十人之中有九,实在不可理喻。长沙三大书院尤其佩服周汉。若周汉现在获罪,湖南无知虚妄之人,必迁怒于长沙教民酿成教案,中外武力冲突将不可避免。我张之洞实不敢承担这个责任,湖南也经受不起这等风波。” |